馆员风采

让文物唤醒历史的记忆——读《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》

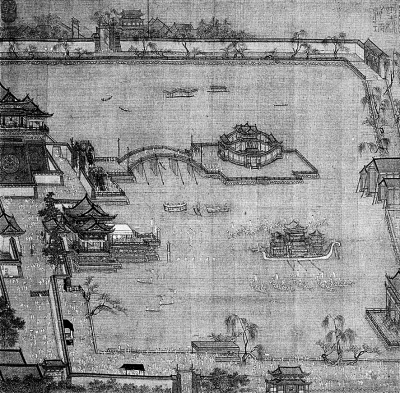

《金明池争标图》(宋)张择端 图片选自《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》

《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》 孙机 著 生活·读书·新知三联书店 图片选自《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》

哒鎏金银胡瓶 图片选自《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》

【今日书评】

三联书店于2016年8月出版了孙机的新作《从历史中醒来:孙机谈中国古文物》,这是继《中国古代物质文化》后,再次让我们品味到独特的文物之美的著作。作者凭借深厚的文献功底和对文物考古的敏锐洞察,在文物中观察出很多看似微不足道的生活点滴造型,但经由工匠之手和文人描写,让读者在字里行间能品味出古代生活的原汁原味,有了对生与死的感动,悟到人生更阔远的意蕴。更重要的是,作者通过文物细节,唤醒了历史的记忆,这本书不仅是艺术的结晶,还是思想的浓缩。

一

《“明火”与“明烛”》是一篇花费了近三十年时间才发表的论文。古代曾以阳燧将日光反射聚集引燃艾绒而得火,并称其为从天空中来的“明火”,点燃明火的灯则称为“明烛”。“阳燧取火”成为祭祀中一个重要仪式,出土的铜质阳燧,正面作凹面圆镜状,已知最早的几件是西周的,北京昌平西周墓和陕西扶风西周墓都出土过素背阳燧,山西侯马战国铸铜遗址则出土过整套的阳燧范,广州西汉南越王墓出土过两件素背阳燧。这些阳燧皆为圆形,正面均内凹,都能反射聚焦而引火。阳燧点火功能被古人认为具有与天相通的性质,可是阳燧怎么点燃明烛仅用文字解释显然是不够的,孙机继续探索从新石器时代以来的燃“烛”,分析从商代到唐代的灯具,列举了几十种“中柱灯”和“鸟柱灯”,考察了代表太阳的阳鸟,特别是朝鲜高句丽永乐十八年(408年)壁画墓中绘有大鸟旁榜题的“阳燧之鸟,履火而行”,令人豁然开朗,它印证了从良渚玉器鸟纹到汉代阳燧鸟,都和鸟柱灯的鸟有相通之处。在庄严的祭礼中,用阳燧镜在神鸟背上引起炎炎明火,太阳的神话在众目睽睽之下变为点燃“明火”的神灯和照耀祭品的“明烛”。这种明火点燃方式唐代就绝迹了,所以后人不懂,于是胡说乱编。朝鲜这条榜题是论证的关键所在,孙先生为了找寻文字资料等待了几十年才发表论文,令我不由肃然起敬、感叹不已。

众所周知,奥运圣火在希腊奥林匹克遗址取火,就是采用古代使用阳光反射聚焦的方法,但这种点燃方式在1928年阿姆斯特丹第九届奥运会上才采用。中国古代的“明火”相当于今天说的“圣火”,亚洲波斯琐罗亚斯德教即崇拜火和太阳的拜火教,欧洲罗马帝国普卢塔克(约46—119年)发明了阳燧形反光镜,但都似乎较中国为迟。而我国太阳光取火用于典礼的做法,出现之早,历史之久,用具之华美,在世界上是罕见的。

考古成果无法割断与史学的血缘关联,孙先生这样的破解,必然融汇和浸润了充分的史料积累与史学分析,这样的严谨非常值得我们后学在储备知识时学习。

二

《固原北魏漆棺画》是本书中另一篇视野宏大的“读图”力作。1973年宁夏固原出土的北魏描金彩绘漆棺,不仅在艺术史上占有重要地位,而且透露出草原文化与中原文化交汇未融的时代信息。漆棺画中的人物皆着鲜卑装,但是闪现出“汉化”因素。孙机紧紧抓住北魏迁洛与鲜卑旧俗决裂这一大背景,在当时推行汉化已经达到雷厉风行的程度下,鲜卑民族意识很强的墓主人却在自己的漆棺上画上孝子图,将儒家伦理中的孝道规范纳入到拓跋鲜卑“汉化”中,摹绘到漆棺上,虽然近年来北魏之后石棺孝子图接踵而出,可是孝子着鲜卑装者,就目前而知,在中国艺术史上只此一例。因而,孙先生分析了冯太后力推汉化政策的《孝经》教育与思想基础,让人明白北魏漆棺画上孝子图的来龙去脉。他还深刻地指出漆棺画有孝子并不意味着墓主人已经服膺儒学,只不过是迎合时尚装点殡葬之物而已。这对我们读图辨识非常重要,现代人一看海昏侯墓中有孔子像画屏,立刻就说刘贺是读儒家经典的好人,要给浪荡公子刘贺翻案。孙先生告诉我们,一定要从汉代罢黜百家、独尊儒术的时代大背景观察,那时置放孔子像是很正常的大路货,根本不存在什么海昏侯是诵读儒家经典的“典范”。

考古与文物研究都是史学综合形态的转化,是思想的直接呈现。孙先生为我们做出了榜样,考古视觉盛宴代替不了史学的诠释,文物研究更离不开查询浩繁的史料,对历史文献的理解和文化底蕴的吸收是考古解释的关键。我们现在考古学生都没有阅读量,没读过几部经典大作,当一些考古人急功近利地随意解说时,甚至边挖掘边查书,导致了不少考古成果的先天不足,埋下败笔。

三

孙先生从不固步自封、退缩逃避,他反对围着所谓“先规划好而后研究”的项目转,认为“不做研究只做规划”这是整个学术界的危机。他屡屡教导我,做学术研究要敏捷地抓住文物与社会生活史的实践,同时开题十几个,哪个成熟发表那个,就像炉上烧十壶水,哪个快开了,加把火把它烧开。

孙先生总是不断吸纳新的考古成果,他对陕北神木石峁的重大考古发现非常关注,他对我说,原来一直认为中国古城都是夯筑的,但是神木石峁是用石块砌起的城,这在过去是极少见的。他的新作《古代城防二题》就指出筑城不仅在城角加高加宽强化版筑,而且城墙外壁增筑凸出的“马面”,陕北石峁遗址虽然已经出现马面和瓮城,但是要到汉代才较常见。汉代有了包砖的城墙,可是唐长安都城仍是一座夯土城,只在城门墩台和城角处用砖包砌。元大都还是夯土城墙,其北垣至今仍叫“土城”,中国城墙包砖经历了漫长的时间,这涉及城防的基本设施,即防御和攻城两方面,攻守双方面临形势不断变化创造出一系列的城防方法。过去我曾长时间做过古代建筑的研究,但从未达到孙先生这样细致深入的研究,带给人们意想不到的见识。

曾经有人说孙机是“纸上考古”,言下之意,说他不是田野考古第一线的实践者。其实这是局限的狭隘看法,现在田野考古也都是现场打包搬回室内清理,这就是我们说的“室内考古”或“实验室考古”。孙机何尝不是“室内考古”呢?一器一物的解读和细微之处的破解,都要查阅多少图书、吸取多少中外考证成果,这绝不是一般人能坚持和做到的。

文物并不是已经画下句号的历史,它需要学术界采用多元的视野,汇集中外学人的观点,打开历史诠释的格局,看到更为立体的历史轮廓。我也希望借由这本新书的发行,继续利用新出土的文物和新发现的物证,唤醒真正的学术研究,将中国古代自傲的文物从典藏记忆中传播到世界性平台。

(葛承雍,作者系国家文物局文物出版社原总编辑、中国文化遗产研究院教授)