地方室馆动态

上海市文史研究馆联手上图举办“大家讲坛”

“上图讲座•上海市文史研究馆大家讲坛”是由上海市文史研究馆和上海图书馆联手打造的高端市民文化品牌项目,是上海文史馆一系列讲座活动中的一个分支。活动致力于延请沪上各领域大师名家,向市民传播中国传统文化瑰宝,为更多人带去高雅文化享受。

6月,“上图讲座•上海市文史研究馆大家讲坛”系列活动在上海图书馆四楼多功能厅陆续与市民见面。历史学家葛兆光、京剧名家尚长荣、书法家周志高和“古城卫士”阮仪三等四位平日里难得谋面的文史馆馆员,分别带来题为“什么才是‘中国的’文化”、“激活传统、融入时代——畅谈中国戏曲艺术”、“书法与人生”和“中国历史城市遗产的保护和利用”等四场精彩讲座。

6日下午,上海文史馆葛兆光馆员领衔首讲。葛兆光馆员曾任复旦大学文史研究院首任院长,并于2009年获选美国普林斯顿大学第一届普林斯顿全球学者,主要研究领域是中国及东亚的宗教、思想和文学史。他在讲座中用平实的语言、精辟的阐述引发听众对中国文化的深思。他开明宗义指出:“文化是一种现象,其本身无高低贵贱之分。只有其他国家或民族没有(或不明显),而中国有(或者明显)的文化,才是‘中国的’文化。现在我们讨论的很多文化传统,往往是各民族普遍共有的。探讨‘中国文化’的一大前提,是必须承认中国是多民族国家这一事实。”葛兆光馆员在讲座中对比研究各种跨文化现象,抽丝剥茧,归纳出传统“中国文化”的五大特征,即:汉字的阅读书写和用汉字思维,依托“家”、“家族”、“家国”观念而发展的儒家学说,儒释道“三教合一”的信仰世界,以“天人合一”、阴阳五行为基础衍生出来的观念、知识和技术,古代中国人的“天下观”,他认为这才是中国独有的文化。在此基础上,葛兆光馆员还与在座听众分享许多观点:“文化”是使民族之间表现出差异性的东西,它时时表现着一个民族的自我和特色;而“文明”是使各个民族差异性逐渐减少的那些东西,表现着人类的普遍行为和成就。换句话说,就是文化使各个民族不一样,文明使各个民族越来越接近。

葛兆光馆员在上图做讲座

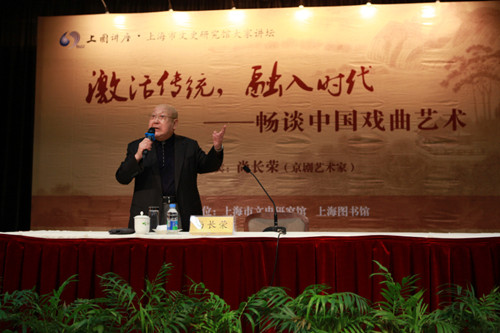

7日下午,上海文史馆尚长荣馆员带来精彩演讲。著名京剧表演艺术家、中国戏剧家协会主席尚长荣馆员向听众讲述了京剧的发展历史,京剧是生于汉徽,融于北京,冠名和发展在上海。谈及京剧艺术的表演魅力,尚长荣馆员有掩饰不住的自豪,他认为载歌载舞、绚丽多彩的京剧艺术是用中国文化中的“诗情画意”和语言艺术来表达的,而不是自然主义展现,源自现实、又高于现实生活的夸张表演中蕴含着戏曲舞蹈的程式,既通过举手抬足传递人物内心情感,又通过服饰脸谱准确塑造人物形象。为了使听众更好地理解京剧的“四功”、“五法”,尚长荣馆员现场示范念功,声音浑厚,中气十足,台下叫好声不断,观众们惊呼“宝刀不老”。结合自己几十年来所走过的艺术道路,尚长荣馆员还介绍了当代中国京剧艺术在继承传统、创新发展方面进行的探索。2014年由他主演的中国首部3D京剧电影《霸王别姬》受国际奥斯卡邀请,在杜比剧院举行了首映式,谈及此,尚老流下了欣慰的泪水。应观众热烈要求,尚老现场演绎了经典唱腔,眼神一送,嗓子一亮,自有一股豪气。现场观众纷纷起立,向尚老致以最热烈的掌声和欢呼声。

尚长荣馆员在上图讲座现场演示京剧经典唱腔

13日下午,活动第三讲如期举行,上海文史馆馆员、上海市书法家协会主席、著名书法家周志高先生做了主题为“书法与人生”的演讲。讲座伊始,周志高馆员就深情讲述自己的翰墨情缘,听众们深深感佩他为当代书法事业的复兴和发展所做的贡献。周志高馆员在长期的书法实践中不断思考总结。他认为,学习书法要掌握五个要素,即执笔法、用笔法、结字法、章法和墨法。关于书法创作和鉴赏,他提出“一、二、三”的观点。一就是“一个标准”——雅俗共赏,既要高雅,又要避免曲高和寡;二就是“两个结合”——碑帖结合、南北结合,将灵秀和雄强融为一体,各取所长,融合发展;三就是“三个不能忘记”——不能忘记民族特色、时代特征和个人特点,做到优秀传统不能丢,时代气息要反映,个人特点要表现。关于学习书法与提升个人素养的话题,周老认为,学习书法有助于塑造良好人格、提升文化素养、锤炼坚强意志、培养综合能力,修身养性,延年益寿。所谓“字如其人”,研习书法不仅是练习技巧,更是展示人格、修养和胸襟。因此,研习书法要提升文史哲等各方面的素养,所谓“功夫在‘书’外”。为了增加讲座的视觉效果,周志高馆员播放了中央电视台国学频道摄制的专访视频,并带来对联“阳春布德泽,万物生光辉”、黄宾虹题画诗等多幅作品,听众们纷纷拍照留念。讲座最后,周志高馆员现场挥毫,将气氛推向高潮,听众们纷纷上前观摩,一睹大家风采。

周志高馆员在上图做讲座

14日下午,上海文史馆馆员、同济大学阮仪三教授做客系列讲座,精彩解读古建筑中蕴含的中国传统文化。他在讲座中谈到,保护古建筑就是保护中国传统文化,古建筑其物质实体从内到外承载着中国传统文化的因循,中国的城市与建筑有着丰富的礼仪制度和文明教化的鲜明表象与痕迹。拿中国传统民居来说,江南的厅堂、上海的石库门、云南大理的“三房一照壁”、徽州民居天井、福建的土楼等,无不是“合院式”阖家团聚的建筑空间,从一开始就强调人的居家礼仪,反映了中国传统耕读文化,呈现了中华儿女孝道、睦邻、爱家、爱乡、有文化、重道德、懂礼仪的民族精神。而现代人在认识上存在一个误区,仅将古建筑、古城市视为观赏、旅游或是具体实用的对象,导致大量承载传统礼仪的场所和设施被破坏。阮教授运用大量的案例与照片向听众介绍了中国历史古城的保护经验和现状,呼吁人们树立正确的观念看待古建筑的保护与利用。报告最后,阮教授强调,中央城镇化工作会议提出的“望得见山、看得见水,记得住乡愁”,是很有文化、很科学、很有人情味的要求,在发展中守护城乡遗产,留住“乡愁”,是中国走向现代化的同时,又不失去本民族文化传统的必由之路!

阮仪三馆员在上图做讲座