建言献策

不拘一格降人才的“北大版本”

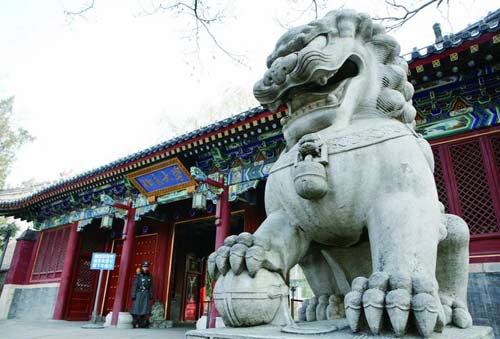

北京大学是全国千万学子的梦想,“中学校长实名推荐制” 不知能否为莘莘学子开启另一扇门(本报记者 朱高磊/摄)

高考体制下“不拘一格降人才”一度成为一种奢望,然而,日前由北京大学公布的“中学校长实名推荐制”(以下简称“推荐制”)实施方案打破陈规,为人才选拔机制注入一股新鲜空气。赞赏者认为,它打破“唯分数论”的藩篱,改变高考“一考定终身”的现状,更有利于人才的选拔;反对者则认为,它把学生上大学的机会交给中学校长,可能招致腐败和不公平。

11月30日,北京大学招生办公室对90名“推荐制”初审合格学生名单进行公示,并规定一周内如有异议可书面进行反映。公示单上校长姓名、推荐程序、推荐理由等要素俱全。争议声中,“推荐制”在北大乘风破浪前行,并且北大并不孤单,前有上海几所高校的“小规模试点”,后有同济大学、南开大学的跟进。

“推荐制”是“增量改革”,不会损害落选中学利益

北大选择具有推荐资质学校的标准是什么?该校招生公开网上解释为“综合考察申请中学的办学条件、生源质量等因素”。

除去北大的考虑,社会各界也有不同声音。北大广东校友会秘书长、多年协助北大在广东招生的苏少华分析,北大选择的标准应是看历年来各名校被北大录取的人数。他说,近几年被北大录取的广东名校学生中,华南师大附中和深圳中学最多,每年都有20余人,所以此次自主招生的改革,华南师大附中和深圳中学能首先入围“中学校长实名推荐制”。

北大招办负责人日前对外表示,在选拔过程中,没有办法用一个量化的标准来衡量学校,由于试点学校数量有限,没入选也不代表中学办得不好。今年很多优秀中学没有获得参与的机会,但这并不影响学生在北大自主招生中的选拔录取。北大这位负责人同时指出,“‘推荐制’是自主招生制度的一个组成部分,从某种意义上说,它属于‘增量改革’,是在不减少其他自主招生学生录取机会的情况下吸收更多的优秀学生进北大。因此,‘推荐制’不会损害落选中学的利益”。

自主招生需要法律规范,校长回应不会“暗箱操作”

此次“推荐制”一经推出,立即引起了众多议论,有学者指出,实名推荐制确有可取之处,要想真正将这一教育改革措施实施好,社会要建立起相应的诚信记录,对于“开后门”的现象决不姑息;被推荐学生们的推荐材料要全部向社会公开,接受全社会的监督。

济南大学副校长蔡先金在接受记者采访时称,北大出台的“中学校长实名推荐制”亮点在于校长实名。为什么要校长实名,说明以前推荐制度中或多或少存在着问题,其中某些环节有疏漏,而校长实名制试图堵住这一缺口。

对于“推荐制”会不会导致“暗箱操作”问题,山东师范大学文学院教授李掖平感到担忧,“我不认为考试会影响或遮盖一个学生综合能力的发展,考试的技巧和能力恰恰是综合能力的体现。如果推荐完全按照学业表现无话可说,但是如果按综合素质全面衡量,能不能有效滤掉人情世故的成分,值得思考”。

华南师大附中校长吴颖民则说,学校的整个选拔过程都是公开的。吴颖民介绍,“我们会公布大学的条件,让学生对号入座去报名,学生根据条件排队,经过年级筛选审查,最终确定推荐名额。选出来之后还要经过公示。比如北大给我们3个计划,有15人提出申请,那么在确定3个名单之后,就会公示出来,让大家看是否合适。整个过程中很多老师会参与进来,是一个集体决策过程。而且,校长本人还要以自己的信誉承担风险”。

“作为一项改革尝试,要树立其在公众中的公信力,必须关注每一个细节。” 上海交通大学教授熊丙奇这样表示,“对于‘中学校长实名推荐制’,如果北大要使其成为一种可以持续推进的招生改革模式,就必须进一步改革校内教育管理制度,摆脱行政因素对招生的干扰;完善信息公开环节,详尽地公开接纳推荐生的标准,以及被推荐学生的全面信息;将推荐中的弄虚作假行为公布于众,并报教育部门、司法机关严肃查处。假如无法做到这些,那么‘中学校长实名推荐制’将存在腐败可能,难以得到公众的信任。”

推荐制,探索多样化人才培养模式

在北大公布“校长实名推荐权”后仅过两天,南京师大附中的公告栏上就出现了被推荐学生的公示名单,这位名叫匡超的男孩因此成为全国校长实名推荐上北大的“第一人”。就各校推荐学生的情况来看,成绩优秀、综合素质好、能力强、特长突出被外界认为是推荐的主要标准。

按规定,学生在获得推荐后,仍需过两道门槛方可得到北大在高考一批次录取时的30分优惠政策:其一,北大会安排相关学科的专家组对学生的报名资料审核,审核如有问题可能会被淘汰;其二,审核合格者虽免去参加笔试环节,但只有面试合格才能享受30分的优惠。面试合格者除了有保送资格并获得批准的考生外,其余均需参加高考,高考成绩应达到当地一批次录取分数线,而且在获得30分优惠后要达到北大在当地一批次的录取分数线,方可被录取。

北大招办表示,“推荐制”的精髓不在于让某个学校多几个学生考上北大或某个学生降多少分录取,而是希望通过这项政策探索多样化的人才培养模式,为不同类型优秀学生的脱颖而出创造条件,促使中学重视素质教育,从而逐步影响乃至改变高考“一考定终身”的现状。

舆论只是影响因素,不能主导大学的治理

高校优质生源争夺激烈,香港高校近年来以高额奖学金、与国际高度接轨的办学体制和香港的国际城市地位等为筹码吸引了大量内地优秀学子,前两年出现了“一流学子弃北大、清华读港校”的现象。这种情况下,内地名校出招加大自主招生力度也在所难免。今年暑期高校举办的全国中学生信息科学夏令营、考古夏令营、天文夏令营等,多为优秀人才选拔做准备。这种背景下北大将“推荐制”在全国大张旗鼓推广,也是见招拆招之举。

钱学森生前曾提出,目前人才培养制度存在问题,真正有才能的人不能脱颖而出,考试制度难辞其咎。因此很多人认为,“推荐制”是个很好的探索和尝试,是发现问题后的一种弥补方式。不仅应该推行,而且应该让国内同水平的大学结成同盟统一来自主招生,这样有利于资源有效利用,“推荐制”的效果会发挥得更好。

华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷教授认为,反对声音较多,在当今社会是正常的,也是可以理解的。关键是反对者是否过于关注“我们过去的经验”,是否需要用“展望未来”的眼光来看待这项改革。当然,改革者也需要以自身的专业智慧来取得公信力。不管怎样,舆论只是影响大学运行的一个因素,但不能主导大学的治理。

“社会日趋多元,选拔人才的方式也应该多样化,我们期待一批‘985高校’作进一步的探索。大学招生制度改革的时机已经到来,期望通过试验与探索,将早已成为常识的‘不拘一格降人才’变成现实。”崔允漷的一席话令人感慨万千。